Die »Weltliga gegen den Faschismus« 1923/24

- Die »Weltliga gegen den Faschismus« 1923/24

- 1. Die Vorgeschichte

Der erste Ansatz antifaschistischer Bündnispolitik der Komintern

1. Die Vorgeschichte

Die Gefahren des Faschismus wurden insbesondere in Italien, Deutschland, Ungarn und Bulgarien schon unmittelbar nach dem Ende der revolutionären Phase nach dem Ersten Weltkrieg erkannt. In Italien waren es die »biennio nero«, die schwarzen Jahre der politischen Reaktion gegen die Kämpfe der Arbeiterbewegung und der Landarbeiter für revolutionäre Veränderungen, die mit Betriebsbesetzungen und Übernahme von Großgrundbesitz ihre sozialistischen Vorstellungen gezeigt hatten.

In Deutschland waren es die Freikorpsverbände, die bei der Niederschlagung der Novemberrevolution und der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg mitgewirkt hatten und in der Folgezeit mit ihren terroristischen Einheiten der »Organisation Consul« verschiedene Repräsentanten der »verhassten Judenrepublik« oder »Novemberverbrecher« ermordeten bzw. schwer verletzten.

In Bulgarien richtete sich der Terror insbesondere gegen die revolutionären Kräfte in der ländlichen Bevölkerung, die der monarchistischen Reaktion gefährlich wurden.

Auch in Ungarn war der weiße Terror des Horthy-Regimes eine gewalttätige Antwort auf die Räterepublik und die Gefährdung der kapitalistischen Herrschaft durch die Arbeiterbewegung. Der Horthy-Terror kam als Rache gegen die Revolution, hieß es in der politischen Agitation der damaligen Zeit.

Gerade die Erfahrungen mit den faschistischen »Fasci di combattimento« (»Träger des Kampfes«; auch »Schwarzhemden« genannt) in Italien, die sich als gewalttätige Kettenhunde der Unternehmer und Großgrundbesitzer gezeigt hatten, und die Übertragung der politischen Macht an Benito Mussolini nach seinem »Marsch auf Rom« im Oktober 1922 durch die politische Elite war ein deutliches Signal. Die kommunistische Bewegung erkannte, dass der Faschismus und die ihn gesellschaftlich tragenden Kräfte als direkter Angriff auf die organisierte Arbeiterbewegung im Interesse der Herrschenden eine reale Bedrohung für alle linken Kräfte darstellte.

In einem Bericht für den Exekutivausschuss der KI forderte Grigori J. Sinowjew, es sei nötig, »dass wir in dem Kampf gegen die Faszisten die Initiative ergreifen und … lokale gemeinsame Komitees zur Bekämpfung der Faszisten zusammen mit den anderen Arbeiterparteien und -organisationen vorschlagen.«

Auch bei der Beratung der »Roten Gewerkschaftsinternationale« (RGI) (russ. Profintern) wurde über die Konsequenzen des Vormarsches der faschistischen Kräfte diskutiert:

»Die Reaktion gegen die Arbeiterklasse wütet überall, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Die Errungenschaften der Arbeiterklasse sind in großer Gefahr. Das Streikrecht und die Freiheit der Gewerkschaften werden in Frage gestellt. Der Achtstundentag wird abgeschafft, die Löhne werden gekürzt, ungeachtet der hohen Lebenshaltungskosten und des Preisanstiegs und ungeachtet der Verluste, die durch die Instabilität der Löhne entstehen. Gegen die Revolutionäre, die von der Reaktion umgebracht und ins Gefängnis geworfen werden, werden die rücksichtslosesten Repressionen angewandt. Die bürgerlichen Ligen und die faschistischen Banden brechen Streiks, plündern und brennen die Gebäude der Arbeiterorganisationen nieder und erschießen die Arbeiter. Das revolutionäre Proletariat muss mehr denn je auf der Hut sein, muss organisiert und diszipliniert sein.«

Auf ihrem IV. Kongress November/Dezember 1922 beschäftigte sich die KI zum ersten Mal intensiv mit der Frage des Faschismus.

In den »Thesen über die Taktik der Kommunistischen Internationale« wird unter Punkt 5 der internationale Faschismus als »politische Offensive der Bourgeoisie gegen die Arbeiterschaft« definiert. Da die zunehmende Verelendung die Massen immer mehr revolutioniere, auch die Mittelschicht einschließlich der Beamten erfasse und damit die Sicherheit der Bourgeoisie, die glaubt, in der Bürokratie ein absolut willfähriges und ausreichendes Werkzeug zu haben, erschüttere, genügten der Bourgeoisie die legalen Unterstützungsmethoden nicht mehr. Sie gehe deshalb dazu über, sich überall besondere »weiße Garden« zu schaffen, die sich speziell gegen alle revolutionären Bestrebungen des Proletariats richteten und mehr und mehr der brutalen Niederschlagung jedes Versuches der Arbeiterschaft, ihre Lage zu verbessern, dienten.

Als charakteristische Merkmale des italienischen Faschismus, der als Modell für den »klassischen« Faschismus genommen wurde, bezeichnete die Komintern, »dass die Faschisten nicht nur engere konterrevolutionäre, bis an die Zähne bewaffnete Kampforganisationen bilden, sondern auch versuchen, durch soziale Demagogie sich einen Boden in der Masse, in der Bauernschaft, im Kleinbürgertum, sogar in gewissen Teilen der Arbeiterschaft zu schaffen, wobei sie die notwendigen Enttäuschungen über die so genannte Demokratie für ihre reaktionären Zwecke geschickt auszunutzen verstehen.«

Schon damals erkannte man, dass die Gefahr des Faschismus in vielen Ländern bestand: In der Tschechoslowakei, in Ungarn, in fast allen Balkanländern, in Polen, in Deutschland, in Österreich, selbst in Amerika, und Skandinavien. In dieser oder jener Form sei der Faschismus auch nicht in Ländern wie Frankreich und England ausgeschlossen.

Als politisches Handlungskonzept empfahl man den kommunistischen Parteien, »den Widerstand gegen den internationalen Faschismus zu organisieren, der gesamten Arbeiterschaft im Kampfe gegen die Faschistenbanden voranzugehen und auch auf diesem Gebiete die Taktik der Einheitsfront energisch anzuwenden, wobei die Methoden illegaler Organisationen unbedingt notwendig sind.«

Man betrachtete den faschistischen Ausweg als »die letzte Karte im Spiele der Bourgeoisie. Die offene Herrschaft der weißen Garden richtet sich zugleich gegen die Grundlagen der bürgerlichen Demokratie überhaupt.«

Amadeo Bordiga, ein Führer der italienischen Kommunistischen Partei, beschrieb die Faschisten als reaktionäre Kampforganisation, die mit einer Mischung von brutaler Gewalt, zynischer Demagogie, »exaltiertem Patriotismus« und Antisozialismus unter den dem Proletariat am nächsten stehenden Schichten der Mittelklasse, der Kleinbürger, Teilen der »intellektuellen Elemente der bürgerlichen Jugend« und sogar unter den landwirtschaftlichen Arbeitern und »gewissen weniger qualifizierten Kategorien der städtischen Arbeiterschaft« Anhänger zu gewinnen vermocht habe. Außerdem können sie sich der Unterstützung des Staates und der Großbourgeoisie erfreuen.

Der italienische Faschismus an der Macht sei »das leitende bürgerliche Organ des Staates in der Periode des Niederganges des Imperialismus.«

Von da an bekam der Kampf gegen den Faschismus innerhalb der politischen Beratungen der KI und ihrer Strukturen eine größere Bedeutung. Hinzu kam die Erfahrung mit einer politischen Bewegung in Italien, die »Arditi del Popolo«, die gemeinsam mit den »Proletarischen Verteidigungsformationen« (formazioni di difesa proletaria) Ende 1921 rund 20.000 Aktivisten im Kampf gegen den faschistischen Terror der »Schwarzhemden« umfassten. Politisch waren es Syndikalisten, Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten und linke Republikaner, was durchaus ideologische Konflikte hervorrief. Vor diesem Erfahrungshintergrund beriet die RGI gemeinsam mit dem Leitungsgremium der KI bereits Ende Februar 1923 über ein zu bildendes Aktionskomitee in Deutschland.

In der praktischen Umsetzung ist bemerkenswert, dass bereits im März 1923 in Frankfurt/M. die erste internationale antifaschistische Konferenz organisiert im Rahmen der KI stattfand. Vom 17. bis 20.3.1923 traf man sich im Bürgersaal des Stadtteils Bornheim. Verbunden damit war auch am 18. März 1923 eine öffentliche Versammlung im Hippodrom unter dem Thema: Faschismus und Antifaschismus.

An der Konferenz nahmen 243 Delegierte teil, darunter 50 Vertreter von kommunistischen und anderen Arbeiterparteien, Gewerkschaften und politischen, sozialen und kulturellen Organisationen aus Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, der Tschechoslowakei, Polens, Italiens, Bulgariens, Großbritanniens, Österreichs, Indiens und der UdSSR.

Bei dieser Beratung ging es um Möglichkeiten und Formen der internationalen Solidarität und die Bildung antifaschistischer Abwehrorganisationen. Natürlich nahm die Konferenz auch Stellung zu den aktuellen Entwicklungen in Deutschland im Zusammenhang mit dem Ruhrkampf. Wichtiger aber waren die Überlegungen zur organisatorischen Konsolidierung der antikapitalistischen und antifaschistischen Bewegungen und zum Ausbau des antifaschistischen Massenselbstschutzes in Gestalt der proletarischen Hundertschaften.

Ein Protokoll der Beratung wurde unter dem Titel »Der internationale Kampf des Proletariats gegen Kriegsgefahr und Faszismus« von dem Sekretär der RGI Losowski zum ersten Mal im Namen eines »Internationalen Aktionskomitees gegen Kriegsgefahr und Faschismus« herausgegeben.

Im April 1923 beschäftigte sich das Politbüro der KPD mit diesem Thema. Politische Konsequenz dieser neuen Orientierung war der erste »Antifaschistentag« am 29. Juli 1923 in Deutschland. In dem Aufruf der KPD vom 25. Juli 1923 hieß es unter der Überschrift »An den arbeitenden Mittelstand, an die Beamten und Bauern Deutschlands!«:

»Die KPD ruft die Arbeiter auf, überall Abwehrorganisationen zu bilden, die, wenn nötig, mit Waffen in der Hand einen faschistischen Umsturz verhindern würden.

Die Kommunistische Partei hält es für notwendig, in demselben Augenblick, wo sie versucht, die Abwehrfront der Arbeiter, ohne Rücksicht auf ihre Parteizugehörigkeit, gegen die faschistischen Organisatoren des Bürgerkrieges aufzurichten, sich an euch Bauern, Handwerker, Beamte, Festbesoldete, Klein- und Sozialrentner mit dem Aufruf zu wenden:

Lasst euch nicht von den Junkern, von den Eisen- und Kohlenbaronen, lasst euch nicht von den Aasgeiern eurer Not als Kanonenfutter gegen die Arbeiterklasse gebrauchen.«

Zum Abschluss heißt es:

»Wir fordern euch auf: Errichtet zusammen mit den Kommunisten die gemeinsame Front der Not und der Arbeit gegen die Prasser, Spekulanten und Ausbeuter! … Nur wenn ihr das versteht, wenn ihr euch mit der Arbeiterklasse verbindet, anstatt euch gegen sie ausnützen zu lassen, dann wird der verheerende Bürgerkrieg in Deutschland vermieden werden. Nur dann wird ein Ausweg gefunden werden aus Not und Elend, dann findet ihr die Kraft, die die Ketten von Versailles sprengt.«

Es gelang in Sachsen und Thüringen, 150.000 überwiegend sozialdemokratische und kommunistische Arbeiter auf die Straße zu bringen. In Berlin demonstrierten trotz Verbot etwa 200.000, im Bezirk Halle-Merseburg 30.000, in Nordbayern 18.000, anderswo wurde auf geschlossene Räume oder Ausflugslokale ausgewichen. Hauptlosungen waren die Entwaffnung faschistischer Gruppen, sozialpolitische Forderungen und der Rücktritt der bürgerlichen Reichsregierung. Tatsächlich brachten die ökonomische Krise und die reale Bedrohung durch zur Macht drängende faschistische Organisationen die Basis der Arbeiterparteien zusammen. Gleichzeitig bereitete man sich auf handfeste Auseinandersetzungen vor. So verzeichnete ein interner KPD-Bericht zum 28. Juli 1923 900 »Proletarische Hundertschaften«, von denen 182 kommunistisch geprägt waren. In Bayern, Sachsen und Thüringen waren viele der Hundertschaften sozialdemokratisch geführt.

Die Länderregierungen bezeichneten die Aktionen als »kommunistischen Aufstand«, weshalb alle öffentlichen Versammlungen verboten wurden. Selbst im Rückblick behauptete das Reichsinnenministerium noch, der »Antifaschistentag« am 29. Juli 1923 sei als »Tag des Losschlagens« festgelegt worden. »Wie die Entwicklung zeigte, war der Antifaschistentag zwar nicht der Tag des Beginns des bewaffneten Aufstandes, aber von der Parteileitung als der Tag eines Probealarms für die Parteimitglieder bestimmt.«

Auch die SPD sah die Gefahr des aufkommenden Faschismus. Der damalige Leiter des SPD-Parteiarchivs Paul Kampffmeyer publizierte 1923 eine Broschüre »Der Fascismus in Deutschland«. Er verstand die NSDAP als deutschen Faschismus, der die demokratische Freiheit ausschalten und eine diktatorische Herrschaft in Deutschland errichten wolle, die bewusst von bestimmten Kapitalgruppen benutzt werde, um die Arbeiterschaft auszuschalten. Gleichzeitig lehnte Kampffmeyer die Politik der KPD ab, die aus Sicht der SPD Antifaschismus als Teil des revolutionären Umsturzes verstand. Kampffmeyer forderte stattdessen einen »verfassungstreuen Republikanismus«, der im Sinne der SPD-Politik ein »Voranschreiten in Richtung auf eine sozialistische Gesellschaftsordnung« ermöglichen sollte.

Josef Schleifstein hingegen betont, dass die sozialdemokratischen Parteien und die II. Internationale noch über keine theoretische Durchdringung des Begriffs »Faschismus« verfügten, so dass ihre politischen Antworten ambivalent und oftmals antikommunistisch ausfielen. »Es gab in ihren Reihen eine Unzahl verschiedener Definitionen, die den Faschismus bagatellisierten, ihn zu einer ›Revolution‹ des Kleinbürgertums erklärten oder auf die diktatorischen Gelüste einzelner ›Führer‹ reduzierten.« Noch 1924, also nach dem gescheiterten Hitlerputsch, behauptete Arthur Crispien auf dem Berliner Parteitag der SPD: »Der Bolschewismus endet im Faschismus. Das sehen wir in Ungarn, in Italien und auch in Russland, wo im Grunde nichts anderes als der Faschismus wütet.«

2. Das Erweiterte Plenum des EKKI 1923

- 2. Das Erweiterte Plenum des EKKI 1923

Eine bedeutende Rolle im politischen Klärungsprozess zum Faschismus innerhalb der kommunistischen Bewegung spielte das Erweiterte Plenum des Exekutivausschusses der KI (EKKI) vom Juni 1923. Am 20. Juni 1923 beschäftigte es sich explizit mit dem Thema und Clara Zetkin, die die ständige Vertreterin der KPD im EKKI war, hielt ihr Referat »Der Kampf gegen den Faschismus«.

»Der Faschismus ist der stärkste, der konzentrierteste, er ist der klassische Ausdruck der Generaloffensive der Weltbourgeoisie in diesem Augenblick. Ihn niederzuringen ist eine elementare Notwendigkeit. Das aber nicht nur im Hinblick auf die historische Existenz des Proletariats als Klasse, die mit der Überwindung des Kapitalismus die Menschheit befreien muss; es ist auch eine Frage der Existenz jedes schlichten Proletariers, eine Frage des Brotes, der Arbeitsbedingungen und der Lebensgestaltung für Millionen und Millionen von Ausgebeuteten. Deshalb muss der Kampf gegen den Faschismus Sache des ganzen Proletariats sein«, unterstrich Zetkin in ihrem Eröffnungsreferat.

Sie betonte insbesondere dessen soziale Dimension, auf die die Arbeiterbewegung reagieren müsse:

»Wir müssen uns bewusst bleiben, dass … der Faschismus eine Bewegung von Hungrigen, Notleidenden, Existenzlosen und Enttäuschten ist. Wir müssen danach trachten, dass wir die sozialen Schichten, die jetzt dem Faschismus verfallen, entweder unserem Kampfe eingliedern oder sie zum mindesten für den Kampf neutralisieren. Mit aller Klarheit und Kraft müssen wir verhindern, dass sie Mannschaften stellen für die Gegenrevolution der Bourgeoisie. Soweit wir jene Schichten nicht für unsere Partei, unsere Ideale gewinnen, nicht in Reih und Glied der revolutionären proletarischen Kampfheere ziehen können, muss es uns gelingen, sie zu neutralisieren … Sie dürfen uns nicht mehr als Landsknechte der Bourgeoisie gefährlich werden.«

Clara Zetkin verstand also antifaschistische Handlungsorientierung als politisches Einwirken auf jene gesellschaftlichen Kräfte, die entweder durch die Politik des Faschismus in Mitleidenschaft gezogen werden oder aber der faschistischen Ideologie zu verfallen drohen.

Heinz Karl fasste für einen Vortrag fünf zentrale Merkmale des Faschismus in Zetkins Analyse zusammen:

»Erstens wird der Faschismus eindeutig als Ausdruck der Offensive der Großbourgeoisie, der Krise der kapitalistischen Gesellschaft und des bürgerlichen Staates gewertet, welche das Großkapital veranlasst, nach neuen Methoden der Niederhaltung der Massen, aber auch nach neuen Wegen ihrer Bindung an die kapitalistische Ordnung zu suchen. Damit wird der entscheidende Zusammenhang der Orientierung der Großbourgeoisie auf den Faschismus mit ihren ökonomischen Zielen und dem Streben nach Sicherung ihrer Herrschaft beleuchtet, werden sein Klasseninhalt, seine sozialen Triebkräfte bestimmt.

Zweitens hebt Clara Zetkin hervor, dass der Faschismus nicht allein bürgerlicher Terror ist, sondern überall, wo er auftritt – vor allem im Interesse der Bindung von Massen und ihres Missbrauchs zur Durchsetzung imperialistischer Politik –, systematisch ausgeübten Terror mit skrupelloser sozialer Demagogie kombiniert.

Drittens werden extremer Nationalismus und die Verherrlichung des bürgerlichen Staates – und zwar in seiner autoritären Form – als weitere, für faschistische Bewegungen und Tendenzen bis heute typische, eng miteinander verknüpfte Bestandteile faschistischer Ideologie und Politik erfasst.

Viertens. Scharf unterschieden vom Klassencharakter des Faschismus wird seine Massenbasis: das Kleinbürgertum, Teile der Intelligenz und deklassierte Elemente aller Schichten. Diese Abgrenzung war schon deshalb außerordentlich wichtig, weil die Massenbasis des Faschismus von bürgerlichen Ideologen immer wieder dazu benutzt wird, seinen Klassencharakter zu vernebeln und zu verfälschen, indem sie sein großbürgerliches, imperialistisches Wesen negieren.

Fünftens wird das Augenmerk auf den Widerspruch zwischen der Klassenfunktion und der Massenbasis des Faschismus gelenkt, der dessen Achillesferse darstellt. Diese kann und muss insbesondere durch eine konsequente Bündnispolitik gegenüber den Mittelschichten, nicht zuletzt der bürgerlichen und kleinbürgerlichen Intelligenz, getroffen werden.«

Mit Blick auf die damaligen Erfahrungen und verbunden mit der revolutionären Strategie der KPD sah Zetkin den antifaschistischen Kampf in direkter Verbindung mit dem Kampf um die Errichtung einer Räteordnung, wie sie zum Abschluss die Zielstellung der »proletarischen Einheitsfront« beschrieb:

»Der Selbstschutz des Proletariats gegen den Faschismus ist eine der stärksten Triebkräfte, die zum Zusammenschluss und zur Stärkung der proletarischen Einheitsfront führen muss.

Ohne Einheitsfront ist es unmöglich, dass das Proletariat die Selbstverteidigung mit Erfolg durchführt. Daher ist es notwendig, unsere Agitation in den Betrieben immer mehr auszubauen und zu vertiefen. Sie muss vor allem auch jene Gleichgültigkeit, den Mangel an Klassenbewusstsein und Solidarität in der Seele der Arbeiter überwinden, die meinen: ›Die anderen mögen kämpfen und sich rühren, auf mich kommt es nicht an.‹

Wir müssen jedem einzelnen Proletarier die Überzeugung einhämmern: Auf mich kommt es auch an. Ohne mich geht es nicht. Ich muss dabei sein. Mir winkt der Sieg. – Jeder einzelne Proletarier muss fühlen, dass er mehr ist als ein Lohnsklave, mit dem die Wolken und Winde des Kapitalismus der herrschenden Gewalten spielen. Er muss fühlen, klar darüber sein, dass er ein Glied der revolutionären Klasse ist, die den alten Staat der Besitzenden umhämmert in den Staat der Räteordnung. Nur wenn wir in jedem einzelnen Arbeiter das revolutionäre Klassenbewusstsein entzünden und zur Flamme des Klassenwillens anblasen, wird es uns gelingen, auch militärisch die notwendige Überwindung des Faschismus vorzubereiten und durchzuführen. Dann mag die Offensive des Weltkapitals gegen das Weltproletariat, gestärkt durch den Faschismus, vorübergehend noch so brutal, noch so heftig sein, das Proletariat wird sie schließlich doch zurückschlagen.«

An dieser Stelle soll nicht vergessen werden, dass nach Clara Zetkins Vortrag Karl Radek seine – auch aus heutiger Perspektive irritierende – Rede unter der Überschrift »Leo Schlageter, der Wanderer ins Nichts« hielt. Anders als Zetkin, die als Orientierung die Gewinnung jedes einzelnen Proletariers für den gemeinsamen Kampf benannte und – falls nötig – die Neutralisierung der deklassierten Kräfte in den Zwischenschichten, glaubte Radek mit einem Appell an Freikorps und andere Anhänger der völkischen Bewegung diese auf die Seite des kämpfenden Proletariats ziehen zu können.

Vor dem Hintergrund der französischen Ruhrbesetzung und der Hinrichtung des völkischen Bombenattentäters Leo Schlageter durch die französische Besatzungsmacht formulierte Radek einen Nachruf, der zwar keine Illusionen über die Haltung der Völkischen erkennen ließ. So charakterisierte er Leo Schlageter:

»Schlageter ging vom Baltikum nach dem Ruhrgebiet. Nicht erst im Jahre 1923, schon im Jahre 1920. Wisst ihr, was das bedeutet? Er nahm teil an dem Überfall auf die Ruhrarbeiter durch das deutsche Kapital, er kämpfte in den Reihen der Truppen, die die Ruhrbergleute den Eisen- und Kohlenkönigen zu unterwerfen hatten.« Schlageter habe geglaubt, am besten dem Volke zu dienen, »wenn er hilft, die Herrschaft der Klassen aufzurichten, die bisher das deutsche Volk geführt und in diese namenlose Unglück gebracht haben. Schlageter sah in der Arbeiterklasse den Pöbel, der regiert werden muss. … Der innere Feind war für Schlageter die revolutionäre Arbeiterklasse.«

Dennoch müsse die KPD auf die proletarischen Anhänger der Völkischen zugehen.

»Die Kommunistische Partei Deutschlands muss offen den nationalistischen kleinbürgerlichen Massen sagen: Wer im Dienste der Schieber, der Spekulanten, der Herren von Eisen und Kohle versuchen will, das deutsche Volk zu versklaven, es in Abenteuer zu stürzen, der wird auf den Widerstand der deutschen kommunistischen Arbeiter stoßen. … Wer aus Unverständnis sich mit den Söldlingen des Kapitals verbinden wird, den werden wir mit allen Mitteln bekämpfen. Aber wir glauben, dass die große Mehrheit der national empfindenden Massen nicht in das Lager des Kapitals, sondern in das Lager der Arbeit gehört. Wir wollen und wir werden zu diesen Massen den Weg suchen und den Weg finden.«

Als »Vision« eines Zusammengehens mit dem Kleinbürgertum formulierte er:

»Vereinigt zu einem siegreichen, arbeitenden Volk, wird Deutschland imstande sein, große Quellen der Energie und des Widerstandes zu entdecken, die jedes Hindernis überwinden werden. Die Sache des Volkes zur Sache der Nation gemacht, macht die Sache der Nation zur Sache des Volkes. Geeinigt zu einem Volk der kämpfenden Arbeit, wird es Hilfe anderer Völker finden, die um ihre Existenz kämpfen.«

Radeks Rede wurde in Deutschland sehr ambivalent rezipiert. Welche Abschnitte aus der Rede jeweils aufgenommen wurden, führte es entweder zu einem »Umarmungsversuch« von proletarischen Anhängern völkischer Gruppen oder aber zu einer nationalistischen Begründung revolutionärer Politik, während Radek selber auch in dieser Ansprache dem Internationalismus (Gemeinsamkeit mit anderen Völkern, die um ihre Existenz kämpfen) das Wort geredet hat.

Hans Coppi verweist darauf:

»Radeks Versuch, vor allem nationalistisch eingestellte Intellektuelle zu erreichen, war noch von Lenins unrichtiger Feststellung mitgeprägt, dass Deutschland unter den Bedingungen des Versailler Vertrages kaum existieren könne. Dabei verkannte Radek, wie unversöhnlich der Antikommunismus in den Reihen der deutschen Rechtsextremisten war.«

Radeks Rede war damit weder eine Hilfestellung für die massenpolitische Arbeit der KPD im »Ruhrkampf«, noch eine sinnvolle Erweiterung der in der Rede Zetkins angelegten Faschismus-Analyse und der daraus abzuleitenden antifaschistischen Aktionsorientierung der kommunistischen Parteien. Bei einer Beurteilung von Radeks Rede sollte aber auch nicht vergessen werden, dass er innerhalb der KPD und der KI mit dieser Orientierung vielfach auf Widerspruch stieß. Bekannt ist die Kritik von Edwin Hoernle, der ebenfalls für die KPD in der KI tätig war. In einem Brief an Heinrich Brandler wandte er in Kritik an Radek ein,

»dass der Faschismus eine breite Massenbewegung (sei), die sich stützt auf die sozial versinkenden und verzweifelnden Massen der Kleinbürger, Beamten, Angestellten, Intellektuellen und Bauern, also auf die breite Masse des werktätigen Volkes einschließlich sogar eines Teiles der Arbeiterschaft. Wir müssen deshalb alles tun, um den Faschismus zu besiegen, ihn nicht nur von außen anzugreifen, sondern von innen.« Er kritisierte den »primitiven Standpunkt, der Faschismus … (sei) eine militärische Geheimorganisation, die die Großbourgeoisie finanziert und die geführt wird von der Militärklique; die Aufgabe des revolutionären Proletariats … (sei es), diese Leute totzuschlagen.«

Auch Grigori Sinowjew schrieb an Brandler und Thalheimer am 27. Juli 1923:

»Wir sind mit Karl R.[adek] nicht einverstanden. Der Aufruf der Zentrale gegen Faschismus […] scheint uns absolut richtig. Mehr: er ist ein erstklassiges Dokument. Nur auf diesem Wege ist ein deutsches Bulgarien zu vermeiden. Radek macht den Fehler[,] dass er nur eine Seite sieht: Zerlegung der Faszisten durch Propaganda à la seiner Rede über Schlageter. Er vergisst aber[,] dass ein guter Faustschlag am besten den Faszismus zerlegen würde. Gewiss[,] ein frühzeitiger Entscheidungs-Kampf ist gefährlich. Aber noch gefährlicher wäre der Marasmus, so wie er in Bulgarien gekommen ist. Radek ignoriert die Erfahrungen in Italien und Bulgarien … Ein deutsches Bulgarien kann die Komintern nicht ertragen. Das würde den politischen Tod für die K. P. D. und die Komintern (wenigstens für einige Jahre) bedeuten … Vorbereitung des Kampfes im Geiste eures Aufrufes oder italienisch-bulgarische Entwicklung – So steht die Alternative. Und nicht anders«.

3. Über den Aufbau der »antifaschistischen Weltliga«

- 3. Über den Aufbau der »antifaschistischen Weltliga«

Als praktische Konsequenz aus dieser Debatte entstanden – mit tatkräftiger Unterstützung des Netzwerkes und des Apparates der KI – seit dem Sommer 1923 die Grundlagen und Strukturen einer »Welt-Liga gegen den Faschismus« (in der Literatur und manchen Veröffentlichungen oft als »antifaschistische Weltliga« oder »antifaschistisches Komitee« bezeichnet). Der Begriff »Weltliga« orientierte sich an dem politischen Konzept der KI, die als internationale Partei mit nationalen Sektionen internationale überparteiliche Strukturen gleichermaßen als »Weltliga« strukturierten.

Den Ausgangspunkt zur Gründung der »antifaschistischen Weltliga« bildeten Beschlüsse des EKKI. Gleichzeitig deuten Archivbestände darauf hin, dass es sowohl intensive Kontakte zur RGI, zur Kommunistischen Jugend-Internationale (KJI) und zur IAH (Internationale Arbeiterhilfe) gab. Ob es sich dabei um Vernetzungsansätze oder um aktive Beiträge zum Aufbau der Struktur in den verschiedenen Ländern handelte, lässt sich aus den vorliegenden Quellen nicht mit Sicherheit ableiten. Klar ist – und das ergibt sich aus Rundschreiben –, dass die jeweiligen KP-Sektionen den organisatorischen Hintergrund bildeten, selbst wenn die »antifaschistische Weltliga« von ihrem Ansatz und ihrem Anspruch her keine Parteiorganisation sein wollte. Mit dem Aufbau der Strukturen wurde Willi Münzenberg beauftragt.

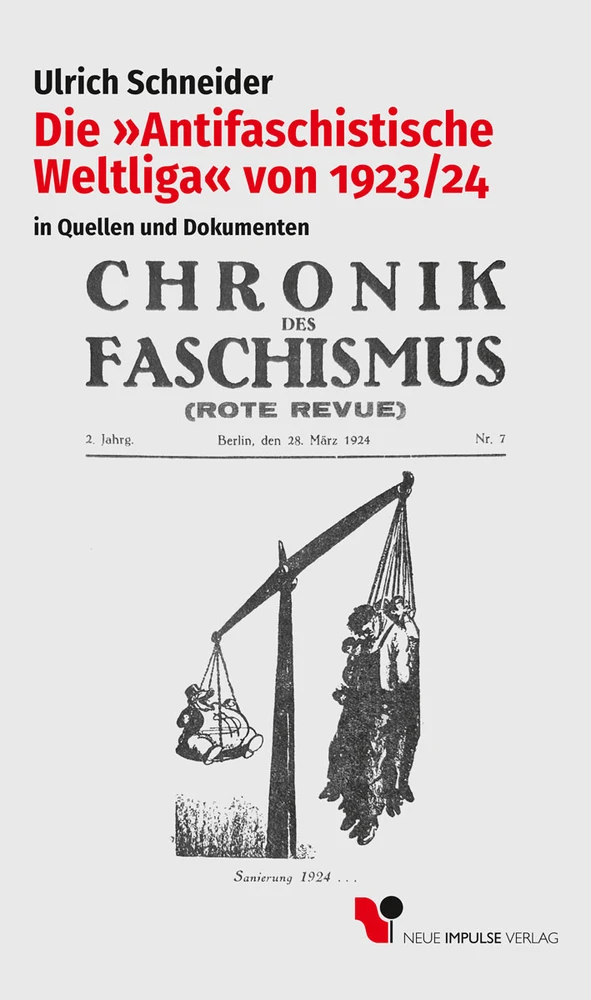

Eine wichtige Rolle beim Aufbau der Kontakte und Strukturen spielte ein Informationsblatt, das ab Ende August 1923 in gewisser Regelmäßigkeit erschien, die »Chronik des Faschismus«. Bevor Anfang November 1923 der offizielle Aufruf zur Gründung einer »Internationalen Antifaschisten-Liga« veröffentlicht wurde, waren bereits sieben Ausgaben dieses Blattes »als Manuskript gedruckt« im Umfang von bis zu 16 Seiten veröffentlicht worden.

Der Aufbau der Hefte umfasste mehrere wiederkehrende Rubriken. Am Anfang standen analytische Beiträge und Länderberichte, wie z. B. Faschismus in Horthy-Ungarn« (Chronik Nr. 1, 20. Aug. 1923) oder zur »Anti-Fascist-Alliance of North-Amerika« (Chronik Nr. 2, 27. Aug. 1923). Unter der Überschrift »Rundschau« folgten anschließend Berichte aus der faschistischen Bewegung. Wenn es umfangreichere Recherchen betraf, fand man diese unter dem Titel »Wie sie arbeiten« bzw. »Was sie sagen und schreiben«. Hier gab es eine umfangreiche Auflistung der faschistischen Zeitungen in Deutschland. Unter dem Stichwort »völkische Literatur« fanden sich Buchbesprechungen, teilweise auch ausführliche Zitate, um Grundlagen für die Aufklärungsarbeit bereitzustellen. Diese Strukturierung unterstrich die Funktion der Zeitschrift, nämlich ein Aufklärungsheft für Antifaschisten und Funktionäre der Arbeiterorganisationen zu sein, die auf dieser Grundlage ideologische Auseinandersetzungen mit der faschistischen Bewegung führen können sollten.

Gábor Székely vermerkt, dass in der Entscheidung zum Aufbau der »Weltliga« festgelegt worden sei, dass Arbeiterparteien und andere Organisationen der Arbeiterbewegung in jedem Land eine eigene Organisation schaffen, um den Kampf gegen den Faschismus zu leiten. Jedoch war der Aufbau stark von den politischen Schwankungen in der Strategie der KI abhängig. Münzenberg strebte eine von den Parteien unabhängige Organisation an, da unter den damaligen politischen Umständen kaum Aussicht auf eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Arbeiterparteien selbst bestand. In der Komintern wurde dieser Wunsch jedoch nicht voll unterstützt. Die Pläne für die Arbeit der neuorganisierten Weltliga wurden, da sie im Verständnis der KI in engem Zusammenhang mit der deutschen Politik standen, mit der KPD-Führung besprochen und Münzenberg bekam die Order, Aufgaben und Vorstellungen zunächst mit der deutschen Partei abzustimmen.

In der ersten Novemberwoche wurde schließlich eine Übereinkunft erzielt. Der Hintergrund war nicht zuletzt die staatliche Repression gegen die KPD nach dem gescheiterten Hamburger Aufstand, als es notwendig wurde, eine neue legale Organisationsstruktur zu schaffen.

In der Chronik Nr. 8 (vom 7. November 1923, siehe S. 97) fand sich auf Seite 4 unter der Überschrift »Gegen den Faschismus! Gegen reaktionäre Schreckensherrschaft und weißen Terror!« der Aufruf zur Gründung einer Internationalen Antifaschisten-Liga. Darin wird betont, dass die faschistische Bedrohung keine Parteifrage mehr sei, sie betreffe alle Schichten der Gesellschaft. Der Faschismus sei »gegen alle politischen Arbeiter-Organisationen, gegen alle Gewerkschaften, gegen die Genossenschaften, sogar gegen die Jugend- und Kindergruppen«. »Alles freiheitliche intellektuelle Leben hört auf, wo die Faschisten zur Macht kommen. Die faschistische Gefahr bedroht heute die ganze Welt, vor allem Deutschland.« Von daher rief man dazu auf, »in allen Ländern antifaschistische Organisationen ins Leben zu rufen«, um die Kräfte »zu einem energischen einheitlichen Kampf gegen den Faschismus zu vereinigen«.

Beeindruckend ist die Unterstützerliste des Initiativ-Komitees zur Organisation einer Internationalen Antifaschisten Liga. Darunter fanden sich folgende Namen: Clara Zetkin (Deutschland), Henri Barbusse, Henri Guilbeaux, Romain Rolland, Anatol France, André Marty (Frankreich), Dr. Alfons Paquer, George Grosz, Ernst Toller, G. G. L. Alexander, Max Barthel, Willi Münzenberg, Dr. Leo Klauber, Wilhelm Herzog (Deutschland), Edo Fimmen, Henriette Roland-Holst, Brommert (Holland) Upton Sinclair (Amerika), Ture Nermann, Z. Höglund, Oskar Samuelsen (Schweden), Willi Trostel, Fritz Platten (Schweiz), Eugen Ollaussen (Norwegen), Fritz Koritschoner und Prof. Dr. Karl Grünberg (Wien). Viele dieser Namen sind noch heute bekannt. Hervorgehoben werden soll an dieser Stelle, dass der genannte Edo Fimmen nach der Etablierung der faschistischen Herrschaft in Deutschland als Leiter der Internationalen Transportarbeiterföderation (ITF) einer der wichtigsten Organisatoren der grenzüberschreitenden antifaschistischen Arbeit bis zum Überfall auf die Niederlande im Jahr 1940 gewesen ist.

Als formaler Sitz der »Weltliga« wurde Amsterdam gewählt. Im Impressum der ersten Veröffentlichung steht dazu: »Initiativ-Komitee zur Organisierung einer Internationalen Antifaschisten-Liga, Herr Brommert, Amsterdam, Prinz Henrikkade 140 (Holland)«. Der Sitz der deutschen Sektion war in Berlin. Als verantwortlicher Redakteur und Administrator der »Chronik des Faschismus« wurde Rudolf Schlichter benannt. Rudolf Schlichter war eigentlich Maler, hatte aber schon vorher an linken Zeitungsprojekten mitgewirkt, so zum Beispiel gemeinsam mit Willi Münzenberg bei »Sichel und Hammer«, dem Nachfolger der Monatsschrift »Sowjet-Russland im Bild« und Vorläufer der »Arbeiter Illustrierten Zeitung« (AIZ). Gegründet wurde diese Zeitschrift von der IAH, nach der großen Hungersnot in Russland um 1921.

Die KPD beteiligte sich nicht nur an der Arbeit der »Antifaschistischen Weltliga«, sondern akzeptierte auch die von Münzenberg ursprünglich skizziert Organisationsstruktur. Ohne dass Münzenberg in die engere Leitungsstruktur der KPD eingebunden war, wurde festgelegt, dass die Partei erhebliche Hilfe bei der Verbreitung des Propagandamaterials der Liga leisten sollte. Sie verpflichtete sich, 5.000 Exemplare der Zeitschrift »Chronik des Faschismus« zu übernehmen und zur Verbreitung weiterer ähnlicher Veröffentlichungen beizutragen. Die praktische Arbeit der »Weltliga« wurde Mitte November in Berlin regelmäßig aufgenommen und ihr Apparat ergänzt. Münzenberg berichtete, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits mit drei Kollegen und zwei technischen Assistenten zusammenarbeitete.

Da diese Art der politischen Arbeit für viele Funktionäre der jungen kommunistischen Partei neu war, auch nur wenige mit der sozialdemokratischen Tradition der Arbeit in Gewerkschaften und Kulturorganisationen der Arbeiterbewegung Erfahrung besaßen, sahen sich die Organisatoren genötigt, eine politische Handreichung unter dem Titel »Ziele und Aufgaben der Gruppen und Landesverbände der Welt-Liga gegen den Faschismus« (siehe Dokument 11, S. 111) für die Arbeit aufzustellen, die in großer Stückzahl für die Hand der Funktionäre gedruckt wurde. Darin wurden zuerst die Grundsätze der antifaschistischen Bündnisarbeit benannt. Man wandte sich an »breiteste Bevölkerungskreise«, vor allem aber an »die Arbeiterschaft und bürgerlich-linksradikale Kreise«. Im zweiten Abschnitt wurden Formen, Wege und Materialien für die antifaschistische Aufklärung und Propaganda von Aufklärungsmaterial bis zu eigenen Veranstaltungen benannt. Im dritten Kapitel wurden die regionalen Komitees aufgefordert, die antifaschistische Recherchearbeit zu unterstützen, indem Materialien und Informationen über Auftritte der extremen Rechten an das Weltkomitee übermittelt wurden. Im vierten Abschnitt wurde als Aufgabenstellung der regionalen Komitees die Einbindung von Gewerkschaften und Arbeiterorganisationen in die antifaschistischen Weltliga hervorgehoben. Im letzten Abschnitt fanden sich in der kleinen Broschüre noch Hinweise für die Gewinnung von Spenden und Geldmitteln für diese Arbeit, die nicht von der Moskauer Zentrale finanziert werden konnte, sondern sich aus Spenden und Einkünften vor Ort speisen musste.

Nach heutigen Begrifflichkeiten organisierte die »Weltliga« ihre hauptsächliche Tätigkeit in drei Bereichen: Recherche, Aufklärung und Bündnisarbeit.

So wurden Schriften über faschistische Organisationen gesammelt und aufbereitet. Diese Sammlung und Sichtung erfolgte nicht nur in Deutschland, sondern in einem Austausch mit anderen nationalen Sektionen der KI bzw. den nationalen Sektionen der »Weltliga« in Österreich, Tschechoslowakei, Frankreich, Italien, den USA und den skandinavischen Staaten. Selbst vom Balkan wurden entsprechende Informationen gesammelt.

Aus diesen Materialien und deren Auswertung wurden Agitationsbroschüren und Texte zusammengestellt und veröffentlicht. In der Bündnispolitik versuchte man Kontakte zu knüpfen zu Organisationen »der linkssozialistischen, radikalen zivilen und intellektuellen Gruppen«. Auch in ihre Richtung wurde Informationsmaterial bereitgestellt und versucht, Artikel in deren Medien zu platzieren.

4. Die Arbeit der »Weltliga« im Jahr 1923

- 4. Die Arbeit der »Weltliga« im Jahr 1923

Wie diese Arbeit praktisch aussehen konnte, zeigte sich in einem Brief der deutschen Sektion der antifaschistischen Weltliga vom 1. Dezember 1923, in dem scheinbar den Kontaktpersonen der KPD und ihren in die Illegalität gedrängten Gliederungen die verschiedenen Angebote vorgestellt wurden.

Dass man die praktische Arbeit nicht nur mit Broschüren und Aufklärungsheften gestaltete, zeigen weitere Materialien, die in dem Archivbestand zu finden sind. Gegen die gewalttätigen Ausschreitungen der Freikorps und faschistischen Banden in Berlin, von denen schon damals auch jüdische Menschen – insbesondere aus Osteuropa – betroffen waren, verbreitete die Weltliga das folgende Flugblatt an die Arbeiter Groß-Berlins, was aus Gründen der Konspiration mit der Adresse des Amsterdamer Organisationssitzes versehen war. In diesem Text wird deutlich, in welcher Form die Liga die antifaschistische Agitation und das praktische Handeln gegen die Aufmärsche der faschistischen Banden mit der sozialistischen Perspektive verband.

Revolutionäre Arbeiter Groß-Berlins!

Die von Stinnes und Junkern bezahlten Faschistenbanden veranstalten Judenpogrome in den Straßen des proletarischen Berlins.

Sie wollen die Wut des hungernden Volks von den wahren Hauptverbrechern ablenken, von den wuchernden Rittergutsbesitzern und Großhändlern, von den räuberischen Schwerindustriellen, von Bank- und Börsenmagnaten.

Berliner Arbeiter, duldet keine Stunde mehr den schmählichen Faschistenspuk! Schlagt die Faschistenjünglinge nieder, wo ihr sie findet! Bildet proletarische Hundertschaften und Stoßtrupps! Verschafft euch Waffen, wo und wie ihr könnt!

Tretet den gekauften Agitatoren der Schwerindustrie und der Junker überall mit revolutionärer Propaganda entgegen!

Fordert Beschlagnahme aller Getreide-, Mehl- und Lebensmittelvorräte bei den Großgrundbesitzern, den großen Mühlen und den Großhändlern und die Verteilung an die arbeitende Bevölkerung durch die Kontrollausschüsse!

Nieder mit der faschistischen Diktatur!

Es lebe die proletarische Diktatur!

Brot und Arbeit für alle Werktätigen!

Bildet die proletarische Einheitsfront in den Betrieben!

Tretet in geschlossenen Massen auf den Plan!

Dass die Weltliga eine rege Kommunikationsstrategie in den ersten Monaten betrieb, wird schon daran deutlich, dass das Informationsschreiben vom 1. Dezember 1923, mit dem auf die Materialien der Liga hingewiesen wurde, im Postausgangsbuch mit der Nummer 132 geführt wird. Dieses Schreiben wurde gleichlautend im Laufe des Dezember 1923 mehrfach an verschiedene Adressaten verschickt.

Die Postfachadresse in Berlin sei nur für Bestellungen und zur Übermittlung von Beiträgen, die zur Veröffentlichung in der »Chronik des Faschismus« vorgesehen sein sollten, gedacht, heißt es in dem Brief, während alle anderen Anfragen und Nachrichten »auf dem üblichen Parteiwege zuzustellen« seien. Damit richtete sich dieses Schreiben erkennbar an die – wegen des Verbotes nach dem Hamburger Aufstand – in der Illegalität wirkenden Organisationen der KPD.

Für die Hand der Funktionäre der Partei und andere Interessierte wurde die wöchentliche Herausgabe der »Chronik des Faschismus« angekündigt. Dieses als Manuskript gedruckte Informationsorgan sollte »den Faschismus ideologisch besiegen und … wöchentlich aktuelles und reichhaltiges Material über die Entwicklung, Stand, Programm und Zerfall der faschistischen Bewegung« liefern.

Zudem wurde in dem Rundbrief auf verschiedene Materialien verwiesen, die entweder für die Hand der Funktionäre und Interessenten (»Ziele und Aufgaben der Gruppen und Landesverbände der Weltliga gegen den Fascismus«) oder besonders »für Agitation in Intellektuellenkreisen« geeignet seien (Dr. Karl Müller: »Wir Intellektuellen und der Fascismus«, »Kahr’s Verrat, Ludendorff’s Fall, Hitler’s Sturz – der nationalsozialistische Weg zu Deutschlands Untergang« Heft 3 der Antifaschistische Weltliga).

Interessant ist, dass man als Reaktion auf den gescheiterten Hitler-Ludendorff-Putsch in München Anfang Dezember 1923 eine Broschüre von einem Mathias Egelhuber ankündigte unter dem Titel: »Glück und Ende der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei«. Welch eine fatale Illusion!

Bis zum März 1924 erschienen insgesamt sieben »Hefte der Antifaschistischen Weltliga«. Neben der Broschüre zu »Kahr’s Verrat«, unter anderem Hefte zu den Themen »Weltpolitik und Fascismus« und »Fascistenterror in Bulgarien«.

In einem Bericht an die Zentrale wurde von einem »Willi« (i. e. Willi Münzenberg) am 4. Dezember 1923 der Stand der aktuellen Arbeit referiert. Ob dieser Bericht direkt an die Leitung der Komintern gerichtet war, wofür der Stempel (Archiv der Komintern) und der Verweis auf die »Moskauer Stelle« spricht, ist nicht vollständig gesichert. Da das Schreiben jedoch keine Adresse hat (wahrscheinlich per Kurier transportiert wurde) und als Kurzanrede W. G. (Werte Genossen) enthält, spricht vieles dafür. Der vorherige Brief über die Arbeit muss bereits Ende September bzw. Anfang Oktober 1923 geschrieben worden sein, denn »Willi« verweist darauf, dass »trotz der Erschwerung durch die ihnen bekannte Sache natürlich auch für dieses Büro automatisch eingetreten, war es uns doch möglich, bis heute unsere Sammel- und Informationsarbeit fortzusetzen.«

Gleichzeitig schildert »Willi«, wie die praktische Recherche- und Aufklärungsarbeit der Weltliga funktionierte. »Wir halten weiter sämtliche völkischen und faschistischen Zeitungen und das gesamte von ihnen herausgegebene Material. Ebenfalls haben wir vom Auslande, von Frankreich, Österreich und Italien wenn auch nur geringes, so doch etwas Material erhalten. Jedenfalls glaube ich, dass augenblicklich unsere Stelle jene ist, wo das aktuelle Material am einheitlichsten zusammengefügt ist.«

Auf der Grundlage dieser intensiven Recherchearbeit und Sammeltätigkeit bot man an, inhaltliche Auswertungen vorzunehmen, wenn diese gewünscht und abgerufen werden:

»Wir sind in der Lage, wöchentlich ein oder zweimal zusammenfassende Berichte vom politischen Standpunkt über die allgemeine Entwicklung der deutschen und mitteleuropäischen faschistischen Gruppen, ebenfalls einen Bericht über organisatorische Gestaltung und Veränderung und in längeren Zeitabschnitten zusammenfassende Artikel über die Entwicklung der faschistischen Bewegung zu geben.«

»Vorläufig bearbeiten wir das Material für die Zeitungen, die noch in (Deutschland) erscheinen … Das Material dient uns auch in erster Linie dazu, um die Zeitung ›Chronik des Faschismus‹ gut redaktionell zu führen.«

Nachdem der bereits zitierte Aufruf vom 7. November 1923 auch in den Heften 9 und 10 der »Chronik« veröffentlicht wurde, fand am 10. Dezember 1923 in Berlin die erste Tagung der »Weltliga gegen Faschismus« statt. In den vorliegenden Informationen wird von 53 Teilnehmern aus 14 Ländern, darunter Deutschland, Frankreich und den Niederlande gesprochen. Darunter waren nicht nur die in Berlin vertretenen internationalen Repräsentanten der KI und ihrer Sektionen. Auch Sozialdemokraten, Gewerkschafter und bürgerlich-demokratische Kräfte folgten dem Aufruf. Die Teilnehmenden repräsentierten in gewisser Weise die in verschiedenen Ländern bereits bestehenden antifaschistischen Gruppen und Organisationen der antifaschistischen Weltliga. Über die Inhalte dieser Beratung liegen keine Unterlagen vor. In der »Chronik des Faschismus« Nr. 11, die am 11. Dezember 1923 erschien, findet sich kein Hinweis auf dieser Tagung.

Diese Tagung stand unter keinem günstigen Stern, denn gleichzeitig nahm eine innerparteiliche Debatte der KPD zur Auswertung der politischen Niederlage im Oktober 1923 an Fahrt auf, die diesem Bündniskonzept diametral entgegenstand. In einem umfangreichen Artikel »Zur Selbstverständigung der Partei« veröffentlichte ein Karl Berger dazu einen umfangreichen Aufsatz Ende 1923 in der »Internationalen«.

In dem Artikel werden schonungslos der KPD und ihrer Führung Fehler vorgehalten. So zum Beispiel:

»Die Entwicklung der Dinge in der SPD wurde in steigendem Maße überoptimistisch eingeschätzt. Es entstand die Auffassung, oder besser gesagt, die Hoffnung, dass die Opposition der sozialdemokratischen Arbeiter unmittelbar in eine Bereitschaft zum Kampf um die proletarische Diktatur unter Führung der Kommunistischen Partei umschlagen werde.

Aus dieser falschen Einschätzung der eigenen Kräfte entstanden dann eine ganze Reihe taktischer Fehler, als da sind: ein zu früher Termin des Endkampfes, eine abstrakte Einstellung zur Frage des Endkampfes unter Vernachlässigung der Teilkämpfe und der politischen Vorbereitungen, die rein militärisch technische Einstellung. Schon vor dem Antifaschistentag wurde zwar die Umstellung der Partei auf Betriebszellen zur engeren Verbindung mit den Massen beschlossen, aber in der revolutionären Hochstimmung, die den Sieg schon in der Tasche hatte, bis heute nicht durgeführt.«

In der Kritik an der Haltung der Reichsregierung in diesen Kämpfen zeigt sich bereits seine Ablehnung einer Einheitsfront der Arbeiterparteien, wenn er schreibt:

»Die Koalitionsparteien beeilten sich, die demokratische Staatsform aus Furcht vor der nahenden proletarischen Revolution abzubauen. Sie übergaben den faschistischen Generälen die Macht, um die bürgerliche Gesellschaft und die kapitalistische Eigentumsform vor der proletarischen Diktatur zu retten. Die SPD aller Schattierungen war die Wegbereiterin und die Schrittmacherin der weißen Diktatur, die die Herrschaft der Großbourgeoisie allein noch retten konnte.«

Trotz der massiven Niederlage der KPD und der sie unterstützenden Kräfte glaubt Berger, dass sich »die weiße Diktatur … in Deutschland auf lange Sicht nicht behaupten können« werde.

Es führt dafür verschiedene wirtschaftspolitische Gründe an, die die Handlungsfähigkeit einer Rechtsregierung begrenzen würden. Außerdem sei das Proletariat »durch die weiße Diktatur zwar deprimiert, aber nicht geschlagen«. Zudem werde der Faschismus »ideologisch immer mehr durch den offenbaren Landesverrat der Schwerindustrie zersetzt«, weshalb der Autor »in den nächsten Monaten in Deutschland … mit großen proletarischen Massenkämpfen« rechnete.

Davon ausgehend sah der Autor als nächste Aufgaben der Partei den Umbau der Parteikader, dass sie dem Ansturm der weißen Diktatur standhalten und die KPD ihren Charakter als Massenpartei behält. Jetzt gehe es darum, soziale Kämpfe zu führen. Selbst wenn solche Kämpfe zu Niederlagen führen, sollten die Massen erkennen, dass die KPD mit aller Kraft versucht habe, den Kampf aufzunehmen und zu führen.

Dabei gehe es um die »Eroberung und Rettung der Gewerkschaften« gegen die reformistische Führung und um eine »Zerstörung und Zerschlagung der sozialdemokratischen Partei durch rücksichtslose Aufdeckung ihres konterrevolutionären Charakters«.

Die KPD müsse »die Parole der proletarischen Diktatur der Diktatur der Bourgeoisie, ihrer Generäle und faschistischen Verbände anschaulich und lebendig gegenüberstellen«.

Im Gegensatz dazu verteidigten Heinrich Brandler und August Thalheimer, die vor dem Oktober 1923 die Parteiführung bildeten, in der Debatte in der KPD um die Oktoberniederlage die angeblich »neue opportunistische Theorie« vom »Sieg des Faschismus über die Novemberrepublik«. Im Sinne ihrer Einheitsfront-Vorstellung, die auf einer Kooperation mit Sozialdemokraten und den Gewerkschaften im Sinne der Arbeitereinheit basierte, plädierten sie in einem gemeinsamen Brief, der vom 7. Dezember 1923 datiert ist, dafür, es müsse jetzt innerhalb der Partei eine Verständigung zu gemeinsamer Parteiarbeit zur Rettung der Partei gesucht und herbeigeführt werden, die die KPD befähigt, »auch in der neuen Periode, die durch den Sieg des Faschismus eingetreten ist, zur Führerin des Proletariats zu werden«.

Der Aufsatz von Karl Berger war eine Vorbereitung auf die Sitzung des EKKI im Januar 1924, auf der Sinowjew ebenfalls ausführlich über die Lage der KPD und die Konsequenzen aus der Oktoberniederlage sprach. Er warf dabei der damaligen KPD-Führung insbesondere eine Fehleinschätzung gegenüber der Sozialdemokratie vor, die mit zur Niederlage beigetragen habe. Aus seiner Sicht repräsentiere die Sozialdemokratie »eben das Kleinbürgertum, dessen Wesen gerade darin besteht, dass es dauernd hin- und herschwankt. So eine Umstellung der Sozialdemokratie mag noch dutzendmal geschehen, objektiv bleibt doch ein Block der Sozialdemokratie mit dem Faschismus bestehen.

»Dies die Situation. Wir müssen für Deutschland eine prononciertere Taktik fordern, weil eben die Sozialdemokratie – das liegt heute bereits offen zu Tage – ein faschistischer Flügel der Arbeiterbewegung geworden ist. Die deutsche Sozialdemokratie ist eine faschistische Sozialdemokratie.«

5. Die weitere Arbeit im Jahr 1924

- 5. Die weitere Arbeit im Jahr 1924

Mit diesen Debatten in der KI wurden Rahmenbedingen definiert, die dem bisher angestrebten Bündniskonzept der Antifaschistischen Weltliga diametral entgegenstanden. Zudem behinderten das zeitweilige Parteiverbot der Reichsregierung gegen die KPD die Tätigkeit des Berliner Büros, so dass tatsächlich das öffentliche Auftreten der Weltliga für knapp sechs Wochen abbricht und erst am 31. Januar 1924 die nächste Ausgabe der »Chronik des Faschismus« erschien. Lapidar heißt es »An unsere Leser!«, dass die Verzögerung wegen »unvorhergesehener Ereignisse« eingetreten sei.

Auffällig ist, dass diese und die nächsten Ausgaben nicht in Berlin, sondern in Wien unter neuer Redaktion und Druckerei erschienen. Offizieller Herausgeber war der Verlag »Chronik des Faschismus«, in dem später auch das Heft 7 der »Hefte der antifaschistischen Weltliga« von Hermann Paul (unter seinem Pseudonym Catilina) mit dem Titel »Wo stehen wir? Die völkische Bewegung, der Siegeszug des Herrn Stinnes und die Militärdiktatur« veröffentlicht wurde.

Der Hintergrund dieser Umstellung waren staatliche Repressalien in Deutschland gegen die kommunistische Bewegung, von der auch die Infrastruktur der »Weltliga« nun betroffen war, denn ab März 1924, als die Verbote gegen die KPD und ihre Zeitungen gelockert bzw. zum Teil aufgehoben wurden, erschien die »Chronik« wieder in Berlin, diesmal offiziell im »Verlag der Antifaschistischen Weltliga«.

Die »Zwangspause« für die »Chronik« wurde seitens der Redaktion für grundlegende Veränderungen der Struktur der Zeitschrift genutzt. Seit dem Jahrgang 1924 nahm die Zahl der Nachrichten aus der faschistischen Bewegung deutlich ab, während namentlich gezeichnete analytische und essayistische Texte bald das Hauptgewicht in der Zeitschrift bekamen. Schon im Januar-Heft findet man einen Aufruf, »literarische Beiträge« einzusenden. Wurden im Jahre 1923 die Texte ohne Angabe von Autoren veröffentlicht, setzte man nun auf bekanntere Namen. Hermann Paul findet man unter seinem Pseudonym in mehreren Ausgaben, ebenso Leo Lania und József Révai. Angelica Balabanova und Meta Kraus-Fessel waren ebenso vertreten, wie Stefan George und Emil Julius Gumbel, für dessen Buch »Vier Jahre politischer Mord« der Verlag mehrere Anzeigen in dem Heft schaltete.

Der deutlichste Unterschied zeigte sich im Erscheinungsbild. Ab Heft 4 trägt die Zeitschrift den Untertitel »Rote Revue« und ab der nächsten Ausgabe findet man auf dem Titelbild eine politische Grafik, u. a. von Georg Grosz und Rudolf Schlichter, sowie am Ende Werbung, die sehr deutlich den Bezug zur KI und ihren Untergliederungen bzw. dem kulturellen Netzwerk zeigte. So finden sich Anzeigen der RGI, der KJI und selbst des »Arbeiter-Abstinenten-Bundes«. Wie diese Anzeigen auch der Finanzierung der Zeitschrift dienten, zeigen die Inseratenpreise.

Bemerkenswert ist, dass trotz der Einschränkungen und der Unregelmäßigkeiten in der Herausgabe die Auflage der Zeitschrift von 3.000 im Dezember auf 15.000 im Februar 1924 gesteigert werden konnte. Die Pläne, die Zeitung in französischer und englischer Sprache herauszugeben, wurden jedoch nicht verwirklicht, obwohl eine französische Ausgabe – die von den Italienern ausdrücklich gewünscht worden war – von echter Bedeutung gewesen wäre.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Antifaschistische Weltliga zwar ein enges Verhältnis zur KPD pflegte und auch eine Funktion im kommunistischen Bündniskonzept erfüllte, aber Forderungen, die nicht durch finanzielle Beiträge der Partei abgesichert waren, ablehnen musste. So beschwerte sich »Willi« in seinem Bericht nach Moskau darüber, dass die KPD zwar – im Sinne der Festlegungen in den Moskauer Beratungen mit der Parteiführung – hohe Auflagen der Publikationen der antifaschistischen Weltliga ordern würde, aber ihren finanziellen Verpflichtungen daraus nicht nachkämen. Daher sähe man sich außer Stande, Massenauflagen und Kommissionlieferungen für die KPD auszuführen.

Diese Unstimmigkeiten waren sicherlich einerseits durch die staatliche Verfolgung des kommunistischen Apparates verursacht, spiegelten auf der anderen Seite jedoch auch aufkommende Divergenzen mit der neuen KPD-Linie wider.

Dies korrespondierte mit der bereits angedeuteten Veränderung in der politischen Haltung der Leitung des EKKI. Nach dem Scheitern der revolutionären Erhebung in den westeuropäischen Ländern und der Stabilisierung der bürgerlich kapitalistischen Verhältnisse, wurde die ideologische Arbeit in der Auseinandersetzung mit dem Faschismus deutlich vernachlässigt. Gábor Székely spricht von einer vereinfachenden Betrachtung der verschiedenen Regierungsformen des kapitalistischen Staates, einer Schematisierung der verschiedenen politischen Tendenzen, die Missachtung ihrer Unterschiede. Alles das erschwerte die Analyse des Faschismus als spezifisches Phänomen und behinderte die Zusammenarbeit mit nichtrevolutionären Kräften, die in den antifaschistischen Kampf einbezogen werden konnten. Das war umso dramatischer, als die internationale kommunistische Bewegung in dieser Zeit die einzige aktive antifaschistische Kraft war, die energisch für die Zerschlagung der faschistischen Regime und die Eindämmung des Aufkommens des Faschismus in anderen Ländern kämpfte.

Die Rolle des Komitees der antifaschistischen Weltliga beschränkte sich daher im Jahr 1924 vor allem auf das Sammeln von Material und die Herausgabe der »Chronik des Faschismus«. Zur Bedeutung der »Chronik« hob Münzenberg in einem Brief an den Sekretär des EKKI Otto W. Kuusinen vom 20. März 1924 hervor, dass das Blatt eine große Leserschaft »in nichtkommunistischen Kreisen, z. B. in linkssozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Gruppen« habe. Vorbehalte gegen die Aktivitäten des Antifaschistischen Komitees waren vor allem auf die Ultralinken in der KPD zurückzuführen, die insgesamt die Analyse des Faschismus durch die Weltliga in Frage stellten, wie die Rede von Ruth Fischer anschaulich zeigt. Sie behauptete, dass in der »Antifaschisten-Agitation« der KPD bereits ein Fehler in der Analyse des Faschismus liege, da die deutsch-völkische, die nationalsozialistische Bewegung als etwas von den übrigen Erscheinungen der kapitalistischen Diktatur abgesondert und getrennt behandelt worden sei. Aus ihrer Sicht sei der Faschismus

»nichts anderes als eine bestimmte Form der kapitalistischen Diktatur, wo durch Ausnützung verschiedenster Interessen-Gegensätze zwischen einzelnen Bevölkerungsschichten (ländliche und städtische Kleinbürgerschichten!) die Basis der Herrschaft der Industrie so verbreitert wird, dass schärfere und brutalere Methoden gegen das Proletariat möglich sind.«

Münzenberg schrieb am 24. April an das Sekretariat der Komintern, dass er versucht habe, die Kontakte zur Parteiführung wiederherzustellen, was aber nicht ganz gelungen sei, weil »einige Genossen die Bedeutung der völkisch-faschistischen Bewegung unterschätzen«.

6. Das Ende der Arbeit der Weltliga

- 6. Das Ende der Arbeit der Weltliga

Im Mai 1924 legten Willi Münzenberg und Gyula Sas (genannt Giulio Aquila) in Vorbereitung auf den V. Kongress der KI dem Sekretariat der Komintern einen umfangreichen Überblick der Recherche zu den faschistischen Bewegungen in Europa und einen Querschnitt über die Tätigkeit der antifaschistischen Weltliga vor.

Diese Dokumentation spiegelte jedoch gleichzeitig die ideologischen Widersprüche der damaligen Debatte wider. Die ersten Seiten des Berichts enthielten eine detaillierte Auflistung der deutschen faschistischen Bewegung. Der Bericht listete Parteien und bewaffnete Verbände der Deutschvölkischen Freiheitspartei, der Deutschsozialen Partei und der NSDAP, des Stahlhelms, des Jungdeutschen Ordens und der Vereinigten Vaterländischen Verbände, die faschistischen Presseorgane, sowie die Wahlergebnisse der völkischen Organisationen, aufgeschlüsselt nach Wahlbezirken auf. Veranschaulicht wurde dies jeweils durch eine Karte.

Anschließend versuchten sich die Autoren an einer Analyse und theoretischen Bestimmung des Wesens des Faschismus. Interessant ist, wie sie die Wurzeln des Faschismus in der nationalistischen, chauvinistischen Welle während des Ersten Weltkrieges und der Nachkriegskrise sehen. Dies seien die ideologischen Voraussetzungen, unter denen sich der Klassenkampf in Italien, Deutschland und Österreich entwickelte. Für sie ist Faschismus eine politische Bewegung des Kleinbürgertums, die später von der Großindustrie und den monarchistischen, weißen konterrevolutionären Kräften für die Renaissance des Kapitalismus ausgenutzt wurde.

Wörtlich heißt es in der Einleitung: »Der Faschismus ist, wenn man seine Geburt betrachtet, der Versuch des Mittelstandes, Politik auf eigene Faust zu machen, eine ursprünglich proletarische Bewegung der kleinen Bourgeoisie, die dann später von der Großindustrie und von den monarchistischen, weißen reaktionären Kräften leicht ausgenutzt wurde. Es ist eine Bewegung des Mittelstandes, die dann später von dem ökonomisch fortgeschrittensten Teil der Industrie zu einer Renaissance des Kapitalismus ausgenutzt wird.«

Münzenberg und Sas dachten damit die damals populäre Theorie eines kleinbürgerlichen Faschismus vor. Frühere Analysen der KI hatten dagegen gezeigt, dass die kleinen und großen reaktionären Organisationen des politisch aktivierten Kleinbürgertums nur dann zu einer organisierten Kraft, einer Massenbewegung, werden konnten, wenn ihre Führer bewusst die Rolle der Vorhut der bürgerlichen Konterrevolution übernahmen. Die Unterstützung der »fortschrittlichsten Teile der Industrie« war eine Voraussetzung für die Entstehung der Bewegungen.

Diese Überbetonung des kleinbürgerlichen Charakters der faschistischen Bewegung bei Münzenberg und Sas führte dabei zu einer Fehleinschätzung der inneren Krise der Mussolini-Herrschaft und deren Lösungsmöglichkeiten. Man ging sogar davon aus, dass der italienische Faschismus nur dann überleben könne, wenn er sich auf eine kleinbürgerliche Massenbewegung stütze. Sas sprach davon, dass die einzige Möglichkeit für Mussolini, eine Massenbasis zu sichern, darin bestehe, dass der Faschismus sich mit den rechten Führern der reformistischen Sozialdemokratie verbündete. Diese Vorstellung reproduzierte in vielerlei Hinsicht das damalige falsche Verständnis der Sozialdemokratie. Die daraus folgende Taktik zielte darauf, die Sozialdemokratie zu bekämpfen.

Positiv zu bewerten ist gleichzeitig, dass die Autoren jeden Mechanismus und Schematismus bezogen auf die faschistische Gefahr zurückwiesen. Faschismus wurde als eine Möglichkeit zur Stabilisierung der kapitalistischen Gesellschaft angesehen, aber seine Anwendung sei von einer Reihe von innen- und außenpolitischen Faktoren abhängig, wie in der Broschüre für die deutsche Entwicklung nachgezeichnet wurde. So spiele der Faschismus zwar eine wichtige Rolle innerhalb des konterrevolutionären Lagers. Das bedeutete aber nicht, dass seine Organisationen die wichtigsten Abteilungen der Konterrevolution waren. Selbst während der wirtschaftlichen und politischen Krise von 1923 mussten sie mit den völkischen und konservativen Organisationen konkurrieren, und die Behörden konnten die Linksregierungen in Sachsen und Thüringen ohne Rückgriff auf die faschistischen Sturmtruppen besiegen. In dem Moment, als es im Interesse des Großkapitals lag, sich mit dem französischen Kapital zu versöhnen und die Aktionen gegen die Ruhrbesetzung einzustellen, zögerten die Regierenden nicht, diese extreme Tendenz der Konterrevolution zu bekämpfen. Im dritten Abschnitt über diesen Zeitraum, der den Titel »Der Zerfall nach dem Hitlerputsch« trägt, weisen die Autoren darauf hin, dass der Niedergang des Faschismus nicht nur durch die Zerschlagung des Hitlerputsches und das Verbot der NSDAP verursacht wurde, ja nicht einmal in erster Linie dadurch. Vielmehr habe der Faschismus in der historischen Situation seine Schuldigkeit getan, seinen Anteil an der rechten Krisenlösung geleistet und dann, wenn auch nicht völlig im luftleeren Raum, durch die eingetretene Stabilisierung ungünstige Bedingungen für sich selber geschaffen.

Trotz aller Schwächen war die Broschüre von Bedeutung, bot sie doch eine detaillierte Beschreibung über den Weg des deutschen und italienischen Faschismus, eine erste Einschätzung der Rolle der Bauernschaft bezogen auf die faschistische Gefahr sowie einen Überblick über faschistische und andere konterrevolutionäre Organisationen in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Ungarn und den Vereinigten Staaten sowie einen kurzen Verweis auf die Möglichkeiten des Faschismus in Polen, Litauen, Finnland, Rumänien und Japan. Keine andere Organisation als die »Antifaschistische Weltliga« hatte sich bis dahin in dieser Intensität mit der faschistischen Bewegung in den verschiedenen Regionen der Welt beschäftigt.

Während Münzenberg und Sas mit ihrer Broschüre eigentlich eine grundlegende Analyse für die Strategieentwicklung gegen die faschistische Gefahr »im Auftrage der Komintern-Kommission gegen den Faschismus«, wie es auf dem Titelblatt hieß, vorgelegt hatten, entwickelte sich die Debatte in der Kommunistischen Internationale auf ihrem V. Kongress in eine vollkommen andere Richtung. Vor dem Hintergrund der Illusion, dass mit dem Scheitern des Hitler-Putsches die faschistische Gefahr in Deutschland ihren Höhepunkt überschritten hätte, auf der anderen Seite sich – aus der Sicht der KPD – die SPD als verlässlicher Teil der Stabilisierung der kapitalistischen Herrschaft zeigte, waren die Türen für eine Einheitsfrontpolitik mit den Sozialdemokraten zunehmend verschlossen.

Bereits im Januar 1924 attackierte Sinowjew die Sozialdemokratie mit den Worten:

»Wenn die Sozialdemokratie zu einem Flügel des Faschismus geworden ist, dann muss man sie an der Kehle packen, dann muss man auf jede Verhandlung mit ihren Spitzen verzichten […]. Worin besteht das Neue in der internationalen Arbeiterbewegung? Darin, dass die Sozialdemokratie zu einem Flügel des Faschismus geworden ist.«

Die in der Weltliga angelegte Bündnisarbeit war vor diesem Hintergrund faktisch nicht mehr angesagt. Sinowjew erhielt für diese Position Unterstützung von der ultralinken sektiererischen Gruppierungen in der KPD um Arkadi Maslow, Ruth Fischer und anderen, während Clara Zetkin betonte, dass die Parteien ihren Aufgaben nicht gerecht werden können,